扶桑,这个充满东方韵味的词汇,其拼音为“fú sāng”。在中国古代文献中,扶桑常被用来指代东方极远之地,或是太阳升起的地方。这一词汇不仅承载着丰富的地理意义,还蕴含着深厚的文化内涵。

从拼音的角度来看,“fú sāng”由两个音节组成,声调分别为第二声和第一声。这种音调组合使得词汇在发音时显得柔和而富有韵律感,与扶桑所代表的东方神秘气质相得益彰。拼音的准确性对于理解和使用这一词汇至关重要,尤其是在跨文化交流中。

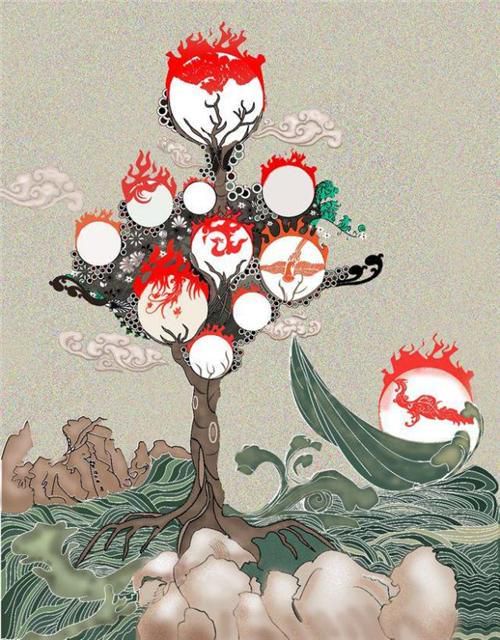

扶桑在中国古代神话中占有重要地位。《山海经》等典籍中多次提到扶桑树,传说它是太阳栖息的神树,十个太阳每天轮流从扶桑树上升起。这一神话故事不仅反映了古人对自然现象的想象,也体现了他们对光明和生命的崇拜。

除了神话意义,扶桑在历史上还被用来指代日本。唐代诗人王维在《送秘书晁监还日本国》中写道:“乡树扶桑外,主人孤岛中。”这里的“扶桑”即指日本。这种用法使得扶桑成为中日文化交流中的一个重要符号,展现了语言在历史变迁中的丰富性和适应性。

在现代汉语中,扶桑的使用频率虽有所下降,但其文化意义依然深远。无论是作为神话符号,还是地理代称,扶桑都以其独特的拼音和内涵,成为中华文化宝库中一颗璀璨的明珠。通过对其拼音和文化的探讨,我们不仅能更好地理解这一词汇,还能感受到语言与文化的紧密联系。