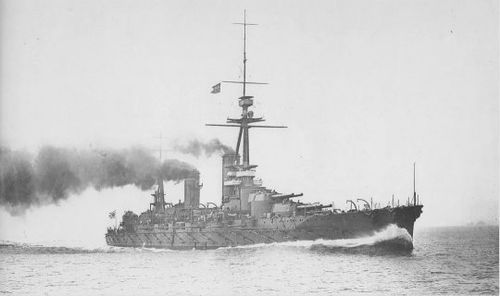

扶桑级战列舰是日本海军在第一次世界大战前夕建造的首型“超无畏舰”,标志着日本海军正式跻身世界一流战列舰建造国行列。该级舰以日本古称“扶桑”命名,共建成2艘,分别为“扶桑”号(Fuso)和“山城”号(Yamashiro)。其设计融合了当时最先进的 naval technology,但也因技术探索的激进性而饱受争议。

扶桑级的设计始于1911年,主要针对英国猎户座级(Orion-class)战列舰的威胁。其最显著特征是装备了12门356毫米主炮,以六座双联装炮塔呈“2-1-1-2”的独特布局沿中轴线分布。这种设计理论上能实现全舷齐射,但因炮塔间距过近导致射击干扰严重,实际火力发挥受限。同时,为追求火力密度,舰体结构强度被迫妥协,适航性也受到影响。

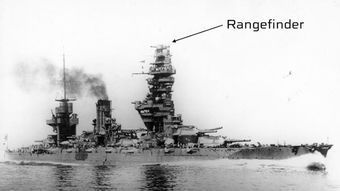

动力系统采用24座燃油锅炉驱动两台蒸汽轮机,最高航速达23节,在同期战列舰中属于中等水平。装甲防护方面,主装甲带最厚处达305毫米,炮塔正面装甲为279毫米,整体防护标准略逊于英美同期舰艇。值得注意的是,扶桑级首次在日本战列舰上采用“塔式桅楼”,集成了射击指挥所与观测设施,这一设计后被金刚级战列巡洋舰沿用。

两舰在服役后经历了多次现代化改造。1930年代加装防空武器和舰载机设施,拆除部分副炮并增强水平装甲。太平洋战争爆发时,扶桑级虽已显老旧,仍被编入主力舰队。1944年莱特湾海战中,两舰均遭美军驱逐舰鱼雷和舰炮围攻,最终在苏里高海峡夜战中沉没,结束了充满矛盾色彩的服役生涯。

作为日本自主设计的首型超无畏舰,扶桑级体现了“舰队决战”思想下的火力至上理念,但其设计缺陷也暴露出后发海军强国在技术积累上的不足。该级舰的实战表现虽不突出,却为后续长门级和大和级的开发积累了宝贵经验,在日本海军发展史上具有承前启后的特殊地位。