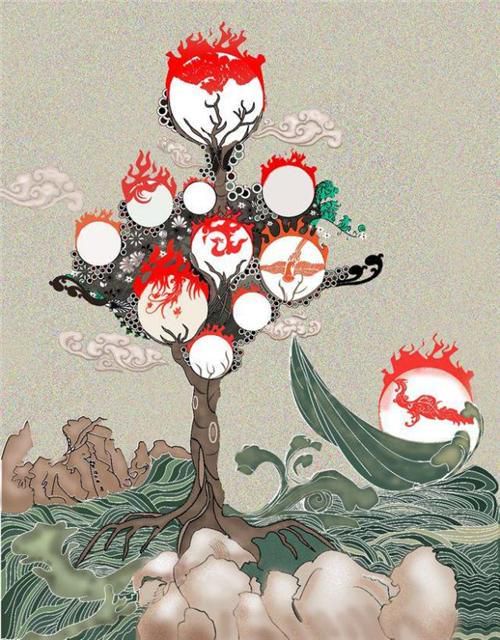

扶桑树,又称“扶木”或“若木”,是中国古代神话传说中的神树之一。它最早见于《山海经》,被描述为太阳升起的地方,是连接天地的桥梁。传说中,十个太阳轮流从扶桑树上飞过,给人间带来光明与温暖。

在神话中,扶桑树高耸入云,枝叶繁茂,树干粗壮,象征着生命与永恒。它的形象常与太阳、光明、希望等概念联系在一起,成为古人崇拜的对象。许多古代文献都提到扶桑树,比如《淮南子》中记载:“日出于旸谷,浴于咸池,拂于扶桑。”

然而,现实中的扶桑树是否真实存在,至今仍是一个谜。有人认为扶桑树可能是古代人对某种高大树木的想象,比如桑树或梧桐树;也有人认为它可能是一种已经灭绝的植物。现代植物学中并没有“扶桑树”这一物种,但它在中国文化中的影响却深远而持久。

扶桑树的形象不仅出现在神话中,还被广泛应用于文学、艺术和宗教领域。许多诗人以扶桑树为题材,抒发对光明与理想的追求。比如李白的《梦游天姥吟留别》中就有“海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求”的句子,暗含对扶桑仙境的向往。

此外,扶桑树在日本文化中也有独特的意义。日语中的“扶桑”常被用来指代日本,这与古代中国对日本的称呼有关。日本的一些传说和艺术作品中,扶桑树也被赋予神圣的象征意义。

无论是神话还是现实,扶桑树都承载着人们对自然、生命和宇宙的思考。它的神秘色彩和象征意义,使其成为中华文化中不可或缺的一部分。尽管我们无法确定它是否真实存在,但它的精神内涵却永远扎根于人们的心中。