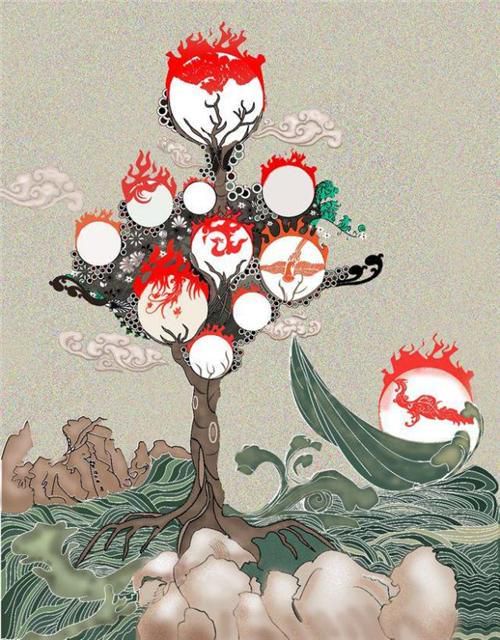

扶桑一词在中国古代文化中具有丰富的内涵。它最早见于《山海经》,被描述为东方日出之处的神木,象征着光明与希望。在神话传说中,扶桑树是太阳栖息的地方,十个太阳每天轮流从这里升起,为世界带来光明与温暖。这种意象深深植根于中华民族的集体记忆之中,成为东方文明的独特符号。

从植物学角度来看,扶桑其实指的是木槿属植物,特别是朱槿(Hibiscus rosa-sinensis)。这种常绿灌木原产于中国南部,因其鲜艳的花朵和旺盛的生命力而广受喜爱。在岭南地区,扶桑花常被用作庭院观赏植物,其大红的花朵象征着吉祥与喜庆。

在日本文化中,"扶桑"(ふそう)是日本的古称之一,源自中国古籍中对东方岛国的称谓。这个名称体现了古代中日文化交流的痕迹,也反映出日本在中华文化圈中的特殊地位。值得注意的是,现代日语中"扶桑"多指代木槿花,与中国古代的象征意义已有明显区别。

在文学创作中,扶桑常被用作重要的意象。屈原在《离骚》中写道:"饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑",将扶桑与神话中的咸池并提,营造出瑰丽的神话意境。后世诗人也常借扶桑来表达对光明、理想的追求,或寄托对东方仙境的向往。

从文化传播的角度看,扶桑意象的演变反映了东亚文化圈的互动与变迁。最初作为神话意象的扶桑,逐渐演变为具体的植物名称,又成为地域的代称,这种语义的流转正是文化交融的生动体现。今天,当我们谈论扶桑时,实际上是在触摸一段跨越数千年的文化记忆。