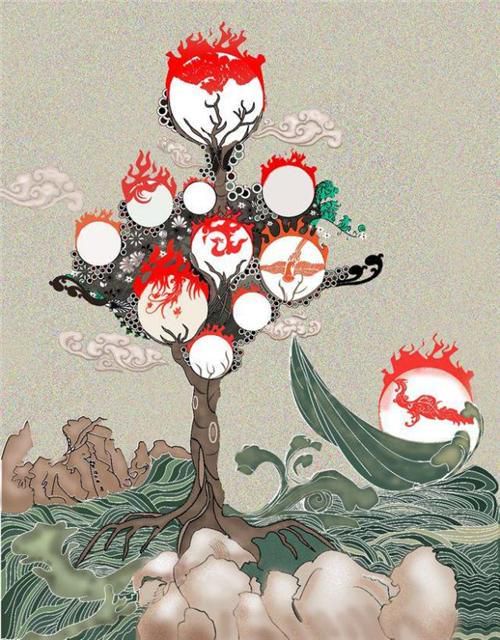

在中国古代神话中,扶桑树是太阳栖息的圣地,传说十个太阳每日轮流从这棵神木上升起。《山海经》记载其“高三千丈”,树干赤红如火焰,叶片似桑却硕大如车盖,成为连接天地的桥梁。

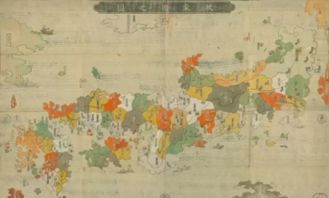

汉代文学家东方朔在《十洲记》中描绘扶桑树位于东海之滨的碧海之中,树冠遮蔽天日,根系盘结三万里。这种夸张的文学想象,实则反映了先民对日出东方的地理认知,日本国名“扶桑”的典故亦源于此。

植物学家考证认为,神话中的扶桑可能源自现实中的朱槿(Hibiscus rosa-sinensis)。这种锦葵科植物原产中国南方,花瓣艳红似火,花期长达百日,与古籍中“浴日而开”的记载高度吻合。岭南地区至今保留着用朱槿花祭日的民俗传统。

道教典籍将扶桑树视为三界枢纽,《上清经》称其叶片能承载神仙往来。敦煌莫高窟257窟的壁画中,以赭红色彩勾勒的树形符号,被学者认为是佛教艺术对扶桑传说的融合再创造。

现代考古发现,三星堆出土的青铜神树或与扶桑崇拜有关。树分九枝,枝头立鸟,与《淮南子》中“金乌负日”的记载形成奇妙呼应。这种跨越三千年的文化符号,至今仍在苗族银饰的太阳纹样中延续。

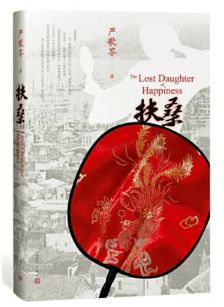

从《楚辞·离骚》的“饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑”,到李商隐“海外徒闻更九州,他生未卜此生休”的典故化用,扶桑树已超越植物本身,成为中华文化中永恒的精神图腾。