关于“扶桑国是否为日本”的疑问,长期以来在历史学界和民间引发诸多讨论。这一问题的核心在于古代文献中“扶桑”这一称谓的指向性辨析,以及中日文化交流过程中地理概念的演变。

最早记载“扶桑”的文献可追溯至中国南北朝时期。《梁书·诸夷传》中记载僧人慧深所述“扶桑在大汉国东二万余里”,其地理位置描述与日本列岛存在明显差异。唐代诗人王维在《送秘书晁监还日本国》诗中曾以“扶桑”代指日本,但这是文学化的比喻手法,不能作为严格的地理考证依据。

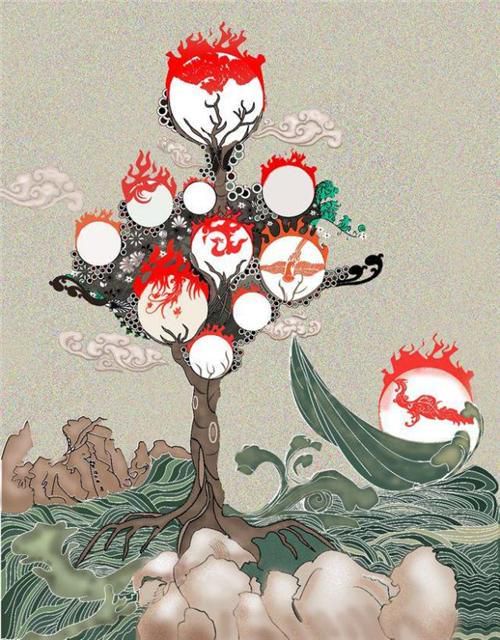

日本学者内藤湖南在《日本文化史研究》中指出,江户时代日本儒学者常将“扶桑”作为本国雅称,这种文化挪用现象源于对中国典籍的误读。事实上,宋代《太平御览》引《南史》记载显示,扶桑国特有的“扶桑木”及婚丧习俗,与古代日本的神道教文化存在本质区别。

现代考古发现进一步佐证了这一观点。墨西哥出土的奥尔梅克文明遗迹中,存在与《梁书》记载高度吻合的“龙舌兰”(疑似扶桑木)种植痕迹。美国学者亨丽埃特·默茨在《几近褪色的记录》中提出,中国古籍中的扶桑国更可能位于美洲大陆。

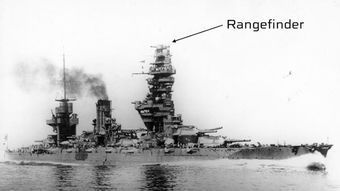

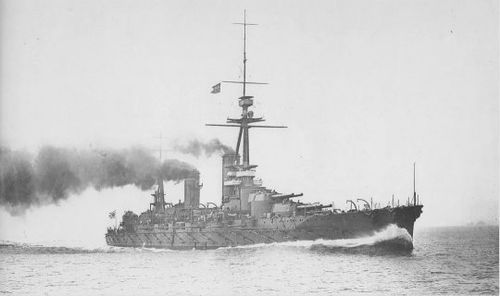

值得注意的是,明代《筹海图编》已明确将“日本”与“扶桑”作为不同地理单元记载。这种认知的清晰化,反映了随着航海技术的发展,东亚各国对地理空间的认知逐渐精确化的过程。当代学术界普遍认为,将扶桑国简单等同于日本,是混淆了文学意象与历史地理的典型案例。