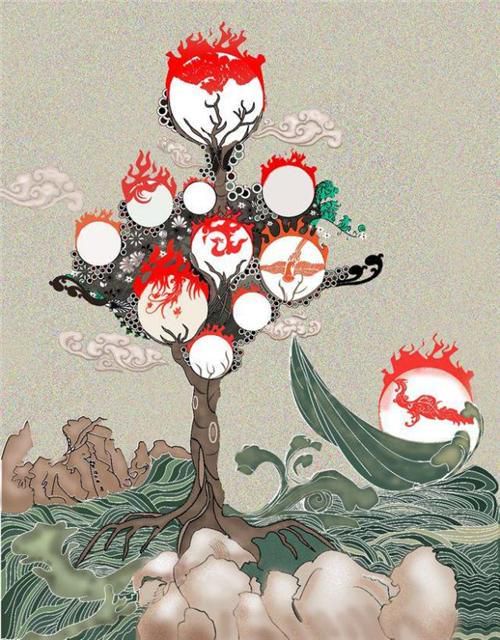

在浩瀚的东方神话体系中,扶桑神树以其独特的象征意义占据着重要地位。据《山海经》记载,这棵通天巨木生长于东海之滨,是太阳每日沐浴更衣的神圣场所,十只金乌轮流从枝头升起,为人间带来光明与温暖。

扶桑树的形象常被描述为“高数千丈,叶如桑而赤”,其根系深入黄泉,树冠直达天界,成为连接三界的桥梁。这种垂直宇宙观体现了先民对天地关系的朴素认知,而神树每日承载太阳运行的传说,则暗合古代农耕文明对自然规律的敬畏。

在道教典籍中,扶桑逐渐演化为长生不老的象征。葛洪《抱朴子》记载修行者若得饮扶桑朝露可羽化登仙,这种将神树与生命永恒相联系的理念,影响了后世修仙文化的形成。唐代诗人李白曾以“吾欲揽六龙,回车挂扶桑”的豪迈诗句,展现了对永恒生命的浪漫追求。

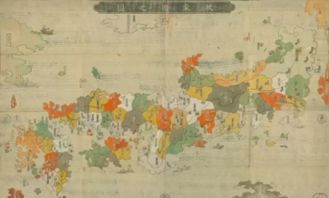

值得注意的是,扶桑神树在不同文化中呈现多元解读。日本将其视为日出之国的象征,而玛雅文明的世界树传说与之存在惊人相似性。这种跨文化的“神树母题”,揭示了人类对宇宙树崇拜的集体无意识,成为比较神话学的重要研究样本。

当代考古发现为神话研究提供了新视角。三星堆出土的青铜神树,其九枝造型与《山海经》记载高度吻合,证实了神话叙事的物质基础。学者认为这类文物很可能是古代祭司沟通天地的法器,进一步丰富了我们对扶桑神树文化内涵的理解。