“扶桑”一词在中国古代文献中多次出现,但其具体所指常引发争议。根据《梁书·诸夷传》记载,扶桑被描述为“东夷之国”,位于中国以东的大海中。有学者认为,扶桑可能指代古代日本,因日本位于中国东方,且日出方向与之吻合。唐代诗人王维也曾以“扶桑”喻指日本,这种说法在文学作品中较为常见。

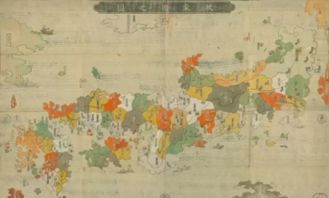

然而,另一种观点认为扶桑可能指美洲大陆。这种说法源自法国汉学家德吉涅的研究,他认为《梁书》中描述的扶桑树特征与美洲龙舌兰相似。此外,书中提及的扶桑国风俗、地理特征也与古代墨西哥文明有相似之处。这种观点在18世纪后得到部分西方学者的支持。

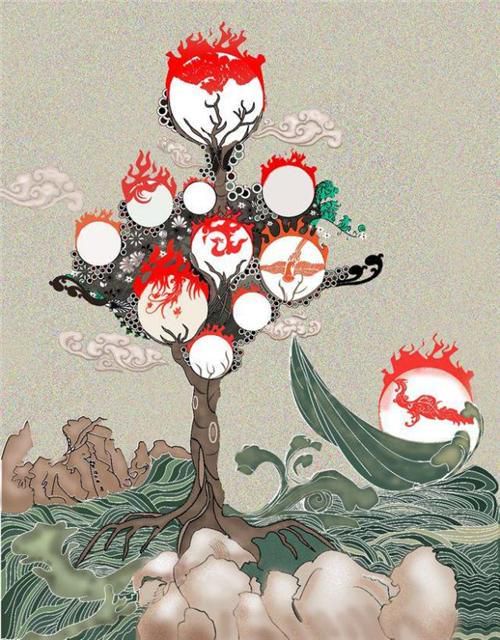

从词源学角度看,“扶桑”最早见于《山海经》,指代日出之地的神木。汉代以后逐渐演变为地理概念。值得注意的是,日本在古代自称“倭国”或“大和”,直到7世纪末才逐渐采用“日本”国号。因此,将扶桑简单等同于日本可能存在时间线上的错位。

现代学术界普遍认为,扶桑更可能是古代中国人对东方未知地域的想象性称谓。随着地理认知的扩展,这个名称所指代的具体位置发生了变化。在当代中文语境中,“扶桑”多作为日本的雅称使用,尤其见于文学作品中。但在历史考证层面,其确切所指仍需结合具体文献背景进行分析。