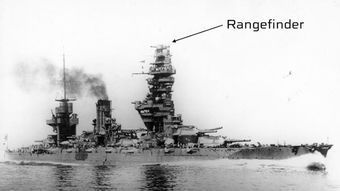

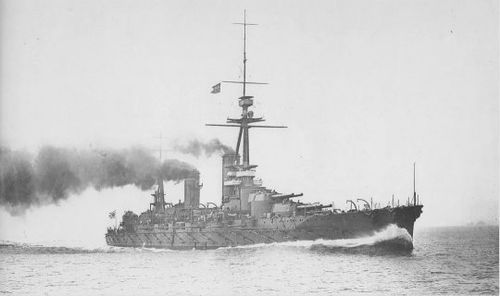

扶桑号战列舰是日本帝国海军在第一次世界大战后建造的首批“超无畏舰”之一,也是扶桑级战列舰的首舰。其名称源自日本古称“扶桑”,象征着日本海军对传统与力量的追求。该舰于1912年3月11日在吴海军工厂动工,1914年11月8日下水,1915年11月18日正式服役。扶桑号的设计融合了当时最先进的舰船技术,但其后续改造与实战表现却暴露了诸多局限性。

扶桑号的标准排水量为29,326吨,全长205米,宽28.7米,最高航速达22.5节。主武器为六座双联装356毫米舰炮,分布在三座炮塔中,采用独特的“前二后一”布局。这种设计虽增强了火力密度,却导致炮塔弹药库布局复杂,成为日后安全隐患。此外,舰体中部烟囱与上层建筑的拥挤结构进一步影响了作战效率。

1920年代至1930年代,扶桑号经历了两次大规模现代化改造。改造内容包括增设防鱼雷凸出部、升级动力系统、加装防空武器,以及将主炮仰角提升至43度以延长射程。然而,受限于原始设计,其装甲防护与稳定性问题始终未能彻底解决。1935年的“第四舰队事件”中,扶桑号在台风中舰体严重受损,暴露出结构强度不足的致命缺陷。

太平洋战争爆发后,扶桑号因航速与防空能力落后,多执行次要任务。1944年10月25日苏里高海峡夜战中,该舰作为西村祥治中将的旗舰参战,却因雷达性能劣势与战术失误,在美军驱逐舰鱼雷与战列舰交叉火力下沉没。其姊妹舰山城号亦同遭厄运,标志着日本战列舰时代的终结。

扶桑号的一生折射了日本海军“大舰巨炮主义”的荣光与困境。作为技术妥协的产物,它既展现了日本追赶西方海权的野心,也因设计缺陷与战略误判成为战争史上的悲情注脚。其沉没不仅是一艘战舰的消亡,更预示了传统海战模式在现代化战争中的彻底落幕。