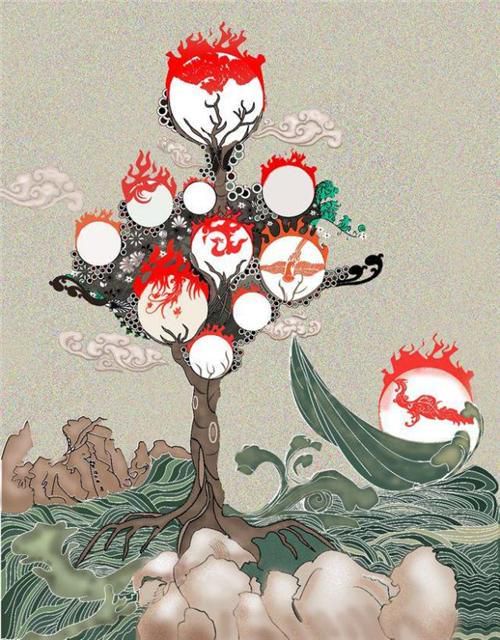

扶桑木是中国上古神话中极具神秘色彩的树木,最早见于《山海经》的记载。传说中,扶桑木生长在东海之外的汤谷,是太阳栖息的神树。每日清晨,太阳从扶桑木上升起,开始一天的行程,傍晚时分又回到扶桑木上休息。这种循环往复的意象,体现了古人对自然规律的朴素认知。

在《山海经·海外东经》中,扶桑木被描述为“大木,九日居下枝,一日居上枝”。这里的“九日”可能象征着多个太阳,而“一日”则代表当天当值的太阳。这种描述反映了古人对天文现象的想象性解释,也展现了他们对宇宙秩序的思考。

扶桑木在神话中还与金乌有着密切联系。传说中,金乌是太阳的化身,居住在扶桑木上。每当金乌起飞,就代表着白昼的开始;当它返回时,则意味着黑夜降临。这种将自然现象人格化的手法,是中国古代神话的典型特征。

从文化象征的角度看,扶桑木代表着生命与永恒的意象。它的生长周期与太阳运行相呼应,暗示着生命的循环与再生。在后世的文学作品中,扶桑木常被用来象征光明、希望和永恒,成为文人墨客笔下常见的意象。

值得注意的是,扶桑木的传说并非孤立存在。它与若木、建木等其他神话树木共同构成了中国古代的宇宙树体系。这些神树往往位于天地之间,充当着连接人神两界的通道,反映了古人对天地关系的理解。

随着时间推移,扶桑木的形象也在不断演变。从最初单纯的自然崇拜对象,逐渐发展为具有哲学意蕴的文化符号。它的形象出现在诗词歌赋、绘画艺术中,成为中国传统文化的重要组成部分。

今天,虽然我们已经能用科学解释日出日落的原理,但扶桑木作为文化符号依然具有独特的魅力。它不仅承载着古人对自然的敬畏,也记录着人类认识世界的心路历程。在当代文化语境中,扶桑木的意象仍在被重新诠释,展现出持久的生命力。