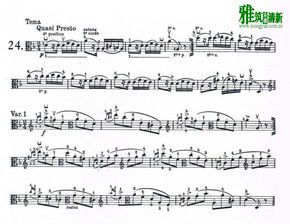

当E小调的琴弦被第一个音符撕裂时,听众的脊柱会不自觉地颤抖。帕格尼尼《第13随想曲》以"魔鬼的颤音"之名流传于世,这首仅三分十七秒的乐曲,藏着足以颠覆小提琴演奏史的密码。左手拨弦与右手跳弓的复合技法,制造出同时迸发的旋律与伴奏,仿佛有两个隐形琴魔在争夺同一把乐器。

乐谱上那些看似不可能的连顿弓标记,曾是十九世纪演奏家的噩梦。帕格尼尼故意将旋律线隐藏在快速音群中,当演奏者以每分钟132拍的速度冲刺时,高音区的泛音会突然如幽灵般浮现。这种"听觉魔术"的秘诀在于对琴弓压力的精准控制——弓毛需在接触琴弦的瞬间完成从钢刃到羽毛的质感转换。

现代研究发现,该曲第47-53小节隐藏着特殊的数学序列。每组的13个十六分音符实际构成斐波那契数列的变体,这种结构在听觉上会产生类似催眠的螺旋效应。十九世纪曾有报道称,连续聆听该曲十三次的乐手会出现短暂失聪,这或许解释了为何原稿在此处用红墨水标注了警告符号。

在帕格尼尼逝世后百年,X光扫描揭示了他左手指骨的秘密:长期演奏第13随想曲导致其无名指第二关节异常增生。这个发现为当代演奏者提供了重要启示——那些试图完美复现原版颤音的尝试,或许本身就是种危险的执念。正如某位大师所言:"这不是给人演奏的曲子,是给长出第六根手指的进化者准备的试炼。"