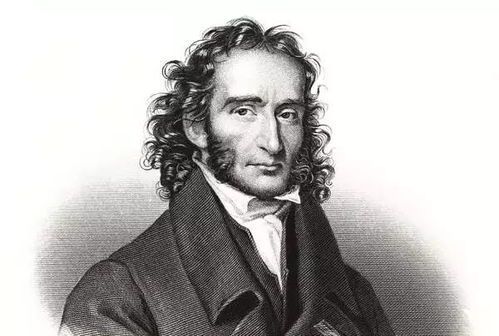

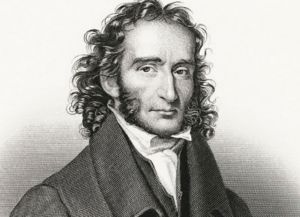

19世纪意大利小提琴家尼科罗·帕格尼尼以其惊人的演奏技巧和充满戏剧性的音乐风格闻名于世。他的《D大调第一小提琴协奏曲》(Op.6)创作于1817-1818年间,是浪漫主义时期小提琴作品的里程碑。这部作品因其绚丽的技巧要求和独特的音乐表现力,被誉为小提琴文献中的"珠穆朗玛峰"。

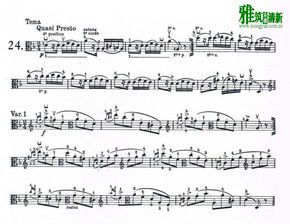

协奏曲开篇即以辉煌的乐队引子拉开序幕,随后独奏小提琴以华丽的装饰音阶登场。第一乐章"庄严的快板"中,帕格尼尼设计了大量双音、泛音和左手拨弦等高难度技巧,尤其是华彩乐段要求演奏者具备超凡的手指灵活度。这些技术元素并非单纯炫技,而是为表现音乐中戏剧性的对比与冲突服务。

慢板乐章"柔板"展现了帕格尼尼旋律创作的非凡天赋。小提琴在弦乐轻柔的伴奏下吟唱出如泣如诉的旋律,这个被称作"帕格尼尼式抒情"的段落要求演奏者具备极致的音准控制和音色变化能力。乐章中频繁出现的颤音和滑音,正是后来被称为"魔鬼的颤音"的典型技法。

终曲"回旋曲"以活泼的节奏和幽默的性格将作品推向高潮。这个乐章中大量运用的跳弓、连顿弓等特殊弓法,以及需要单手完成的复杂琶音段落,至今仍是考验小提琴家技术实力的试金石。值得注意的是,帕格尼尼在创作时故意将整部协奏曲调高半音,使小提琴的音响更加明亮辉煌,这一做法也成为了后世研究的焦点。

这部协奏曲在帕格尼尼生前并未出版完整乐谱,直到20世纪才由学者根据手稿复原。现今演奏通常采用由弗里茨·克莱斯勒等人编订的版本。作为浪漫主义小提琴音乐的奠基之作,《第一小提琴协奏曲》不仅拓展了乐器的技术边界,更重新定义了协奏曲中独奏与乐队的关系,其影响延续至布鲁赫、柴可夫斯基等后世作曲家的创作中。