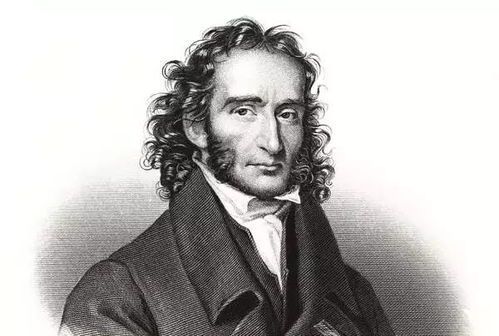

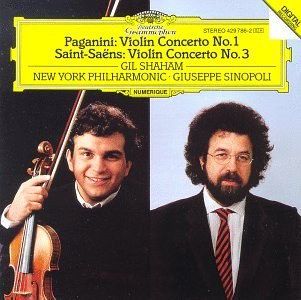

19世纪意大利小提琴巨匠尼科洛·帕格尼尼创作的《24首随想曲》中,前20首作品犹如一组镌刻在羊肠弦上的密码,将小提琴技术边界推向人类极限。这些写于1802-1817年间的独奏曲目,不仅是演奏家的试金石,更重塑了浪漫主义音乐的美学维度。

当G小调第一随想曲的琶音如疾风掠过琴弦时,帕格尼尼已向世界宣告了新演奏时代的来临。作品中连续的双泛音、左手拨弦与跳弓的复合技法,在第七随想曲中形成令人眩晕的音响风暴。而第十随想曲"猎歌"主题下隐藏的连续三度音程,至今仍是音乐学院入学考试的必考曲目。

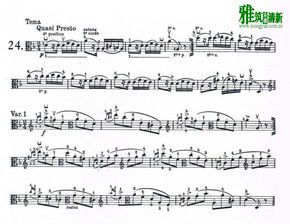

音乐学者发现,这20首作品暗含完整的进阶体系。前12首聚焦单一技术难题,从第十三首开始出现复合技法叠加。特别是第十七随想曲的"钟声"效果,要求演奏者在急速换把中保持泛音纯净度,这种反物理学的演奏方式,曾让李斯特在改编钢琴版时不得不重新设计指法体系。

在音乐表现层面,帕格尼尼将意大利即兴喜剧的节奏基因注入其中。第六随想曲的"颤音地狱"实则是伪装成技术练习的塔兰泰拉舞曲,而第十五首中突然转入的抒情段落,揭示了魔鬼演奏家不为人知的浪漫内核。勃拉姆斯曾坦言,他在创作《帕格尼尼主题变奏曲》前,整整研习这20首随想曲达三年之久。

当代演奏家们发现,使用现代金属弦演奏这些为羊肠弦创作的作品时,第九随想曲"狩猎"中的自然跳弓会产生截然不同的音响效果。这种时空错位的技术对话,恰是帕格尼尼留给后世的永恒谜题——当琴弦震颤的刹那,究竟是人类征服了乐器,还是音乐驯服了灵魂?