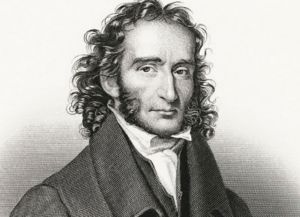

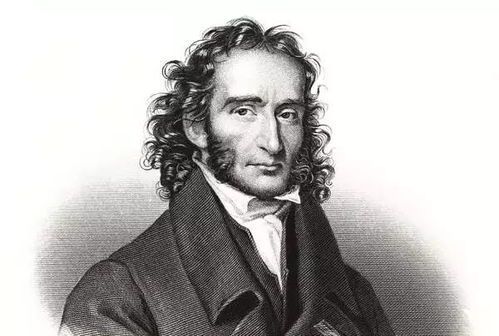

当尼科洛·帕格尼尼的弓弦触碰到G弦的瞬间,第17随想曲的降E大调旋律便化作一场风暴。这首编号为Op.1 No.17的杰作,以其独特的双音颤音技术,成为24首随想曲中最具辨识度的篇章。左手在指板上舞蹈般跳跃的同时,右手需精确控制弓速与压力,这种"魔鬼的平衡"正是帕格尼尼留给后世演奏者的永恒谜题。

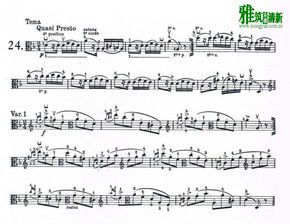

从技术层面解构,作品开篇的连续三度双音构成严密的音阶迷宫。第23-35小节突然转入降e小调,左手伸展至匪夷所思的十度音程,这种突破人体工学的设计,在1820年代曾被视为不可能完成的演奏。现代研究发现,帕格尼尼因马凡氏综合征获得的超常指距,恰好成为破解这些"反人类"乐句的生物学密钥。

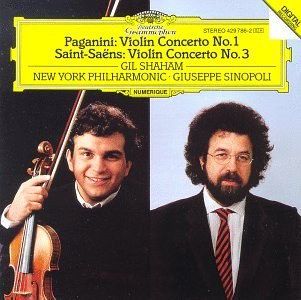

音乐学者罗伯特·舒曼曾断言这首作品暗藏密码化的叙事逻辑。中段出现的"钟声动机"(第56-64小节)与末乐章的回旋曲式形成时空对话,那些看似炫技的琶音实则是意大利即兴喜剧中丑角台词的音调摹拟。当代小提琴家吉尔·沙汉姆的演绎揭示出,即便是最狂暴的十六分音符群,也严格遵循着威尼斯船歌的韵律基因。

在演奏哲学层面,第17随想曲像一面棱镜折射着浪漫主义的矛盾本质。技术狂飙的快速乐句(如第81-96小节)需要绝对理性的肌肉控制,而看似自由的华彩段落却要求数学家般的精密计算。这种"控制的癫狂"状态,恰如帕格尼尼本人——一个用契约精神束缚着魔鬼琴魂的清醒梦游者。