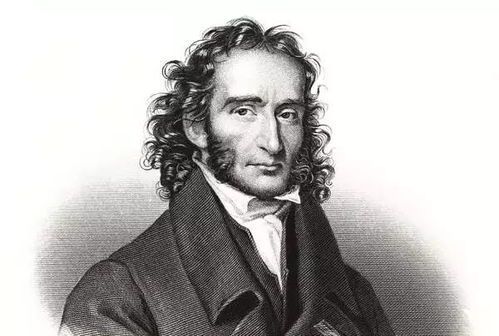

在古典音乐的浩瀚星空中,尼科罗·帕格尼尼的名字永远闪烁着诡异而耀眼的光芒。这位意大利小提琴鬼才创作的24首随想曲,犹如24把解剖音乐灵魂的手术刀,其中《第7随想曲》更以独特的a小调叙事,成为无数演奏家又爱又惧的试金石。

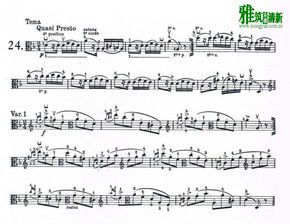

当琴弓首次触及E弦高音区时,连续三度双音如警报般撕裂寂静。这种突破性的指法设计,在19世纪初堪称小提琴技术的革命。帕格尼尼故意将旋律线隐藏在快速跑动的装饰音群中,要求演奏者同时完成精确的音准控制和复杂的弓法分配,左手四指必须在毫米级的位移中保持绝对独立。

中段突如其来的变奏将音乐带入更危险的领域。作曲家在这里埋设了"魔鬼的颤音"陷阱——要求演奏者在急速跳弓中完成连续减七和弦的颤音组合。当代研究发现,这些和弦进行暗合数学上的分形结构,每个小节都是前一小节的镜像变形,这种几何美感与演奏时的生理痛苦形成残酷对比。

值得注意的是,帕格尼尼在原谱中留下了大量未标注的演奏指示。现代学者通过分析其学生笔录发现,第7随想曲实际包含三层隐藏声部:表面炫技的十六分音符之下,潜伏着源自西西里民歌的叹息式旋律,而持续低音则暗示着但丁《神曲》中的地狱韵律。这种立体音响结构,直到20世纪电子显微镜分析羊肠弦振动痕迹才被完全破译。

在慕尼黑音乐学院的手稿修复室,保存着1820年的原始草稿。X光扫描显示被墨水遮盖的修改痕迹中,作曲家曾尝试用四弦同时泛音的技法,最终因当时琴弦制造技术限制而放弃。这个未实现的构想,直到2003年才由现代制琴师用碳纤维琴弦重现。

如今这首长度仅三分钟的随想曲,已成为衡量小提琴家技术完整性的标尺。但或许帕格尼尼真正的意图,是让演奏者在征服那些反人类把位时,体验到他当年在热那亚监狱窗前,用单弦为海鸥演奏时的那种孤独与自由。