在古典音乐史上,尼科罗·帕格尼尼的名字总是与惊人的技巧和魔鬼般的魅力联系在一起。这位意大利小提琴大师留下的24首随想曲,至今仍是弦乐演奏者的试金石。其中,第16随想曲(作品1第16号)以其独特的韵律和复杂的左手拨弦技术,成为整套作品中极具辨识度的篇章。

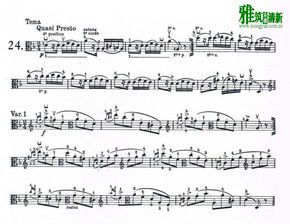

降B小调的第16随想曲以持续的急板(Presto)速度展开,全曲仅持续约1分30秒,却浓缩了帕格尼尼标志性的演奏绝技。开篇即以连续的三连音动机打破寂静,如同魔鬼在琴弦上跳跃的脚步声。中段突然转入大调段落,明亮的旋律线条与前半部分形成戏剧性对比,展现出帕格尼尼对情绪张力的精准把控。

这首作品的革命性在于其开创性的左手拨弦(pizzicato)与弓奏(arco)交替技术。演奏者需要在急速运弓的同时,用按弦手指完成精确的拨弦动作,这种"一心二用"的要求曾让19世纪的听众怀疑演奏者与魔鬼达成了契约。现代研究表明,这种技术实际上需要左右脑协调性达到极高水准,帕格尼尼可能患有马凡氏综合征带来的特殊生理结构,助他完成了常人难以企及的技术突破。

在音乐教育领域,第16随想曲被公认为分水岭式的教材。美国茱莉亚学院教授林昭亮曾指出:"当学生能完整演奏这首随想曲时,意味着已经跨越了业余与专业的界限。"其技术难点不仅在于速度,更在于保持清晰度——每个左手拨弦音都必须像珍珠般圆润饱满,与弓奏音色形成完美统一。

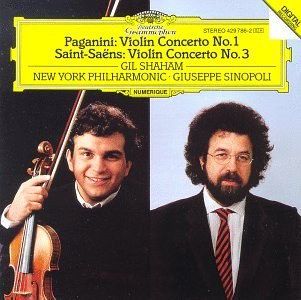

当代演奏家对这首作品的诠释呈现出有趣的文化融合。日本小提琴家宓多里在1990年代录音中加入了微分音装饰,中国演奏家吕思清则融入了戏曲中的"颗粒性"音色处理。这种跨文化的演绎现象,印证了帕格尼尼音乐超越时代的包容性——就像第16随想曲中那个突然出现的吉普赛风格段落,永远在提醒着人们:真正的艺术从不受限于任何形式的边界。