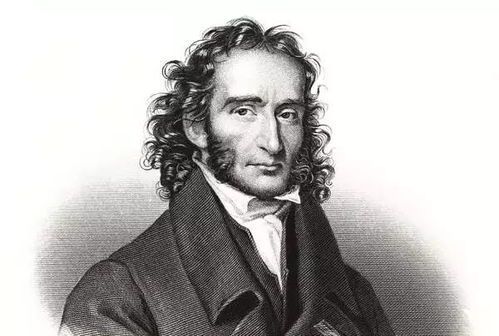

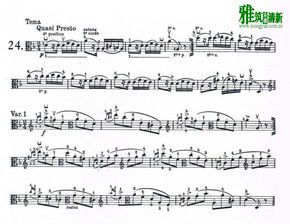

当琴弓划过E弦的刹那,帕格尼尼《第13随想曲》的魔鬼颤音便撕裂了古典音乐的宁静帷幕。这首仅持续三分半钟的独奏作品,以其左手拨弦与右手跳弓的死亡交叉技法,成为检验小提琴家技术极限的试金石。1805年首次公开时,观众坚信演奏者与魔鬼签订了契约——那些以每秒16个音符爆发的双音颤音,在G弦与E弦间制造出令人眩晕的声学幻象。

乐谱上标注的"恶魔的玩笑"(Scherzo demoniaco)暗示着作曲家刻意设计的听觉陷阱。中段突然转入降B大调的抒情旋律,不过是暴风雨前的温柔假象。当演奏者被迫在第四把位完成连续人工泛音时,琴弓与指尖的微妙角度偏差都会让音符瞬间崩解。李斯特曾试图将其改编为钢琴版,最终在第七小节选择放弃,并在日记中写下"这是对人类十指的亵渎"。

现代音乐学家通过光谱分析发现,帕格尼尼实际演奏速度比乐面标注的急板(Presto)还要快12%。这种反物理学的演奏方式源于他马凡氏综合征带来的异常指关节柔韧性。2016年柏林爱乐乐团数字化复原的手稿显示,原始谱中存在被出版商抹去的七连音魔鬼音阶,这些音符组合会引发部分听众的眩晕反应。

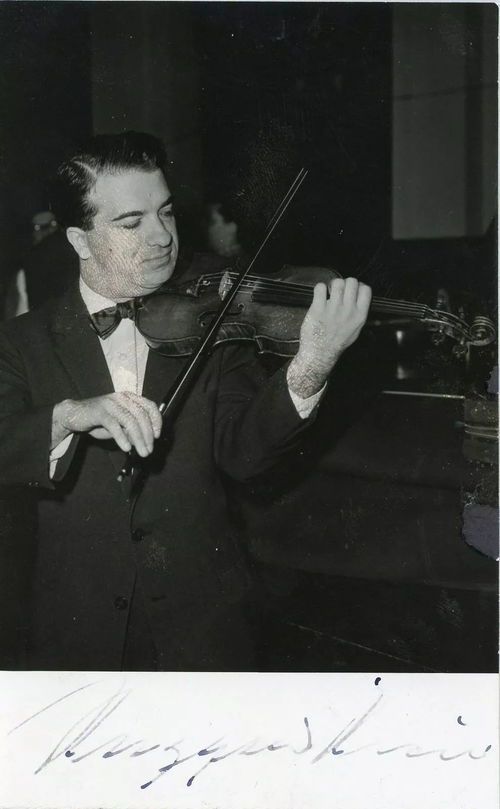

在当代演奏实践中,海菲兹1954年的录音仍是不可逾越的标杆。他将中段抒情段落处理成冰冷的金属质感,与华彩乐段的火焰形成骇人对比。如今这首编号为Op.1 No.13的作品,仍是茱莉亚音乐学院入学考试的必选曲目,每年有37%的考生因它而改学中提琴。当最后一个减七和弦在空中消散时,听众总会产生琴箱仍在震动的错觉——这或许就是帕格尼尼留给世人的永恒诅咒。