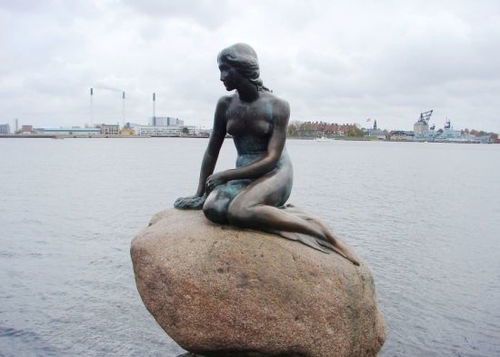

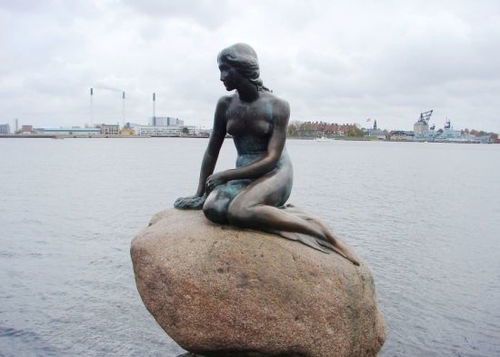

在丹麦哥本哈根长堤公园的港口岩石上,一座高约1.25米的青铜雕像静静凝视着厄勒海峡。这座由雕塑家爱德华·埃里克森于1913年创作的小美人鱼铜像,已成为丹麦最具标志性的文化符号之一。它的灵感源自安徒生1837年的童话《海的女儿》,却承载着超越童话的复杂文化意涵。

雕像的姿态凝固了童话中最具悲剧性的瞬间——小美人鱼为爱情放弃声音与鱼尾,却最终化为泡沫的抉择。埃里克森以妻子埃琳为模特塑造的面容,将文学想象转化为具象的忧郁美。铜像表面因百年海风侵蚀形成的铜绿,恰似时间在故事表层叠加的沧桑质感。

作为全球被拍摄次数最多的雕像之一,小美人鱼经历了惊人的文化增值过程。从1964年首次遭斩首到2003年被炸药破坏,十余次 vandalism(蓄意破坏)事件反而强化了其文化韧性。2010年上海世博会期间,雕像首次远渡重洋展出,引发关于文化符号流动性的新讨论。

在当代语境中,这座铜像已成为多重解读的文本。女性主义者关注其隐含的自我牺牲叙事,环保主义者将其视为海洋生态的象征,而旅游经济则将其商品化为哥本哈根的"必打卡"景点。每年约百万游客的朝圣,使得原始童话的悲剧内核与消费主义的狂欢形成奇妙共生。

当黄昏降临时,铜像在波罗的海的波光中呈现出流动的剪影,仿佛随时会跃入水中——这种永恒的动态错觉,或许正是安徒生笔下"不朽灵魂"的最佳隐喻。在童话与现实、艺术与商业的永恒张力中,小美人鱼铜像持续向世界讲述着关于牺牲、爱与存在的多维故事。