“天书”一词在汉语中有着丰富的内涵和多样的解读。字面意思是指“天上的书”,引申为难以理解或神秘莫测的文字或内容。这一概念在中国文化中源远流长,既有神话传说的色彩,也有现实生活中的比喻用法。

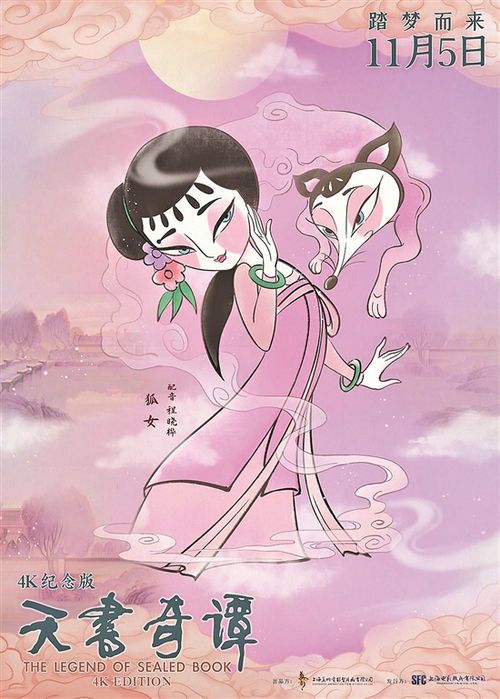

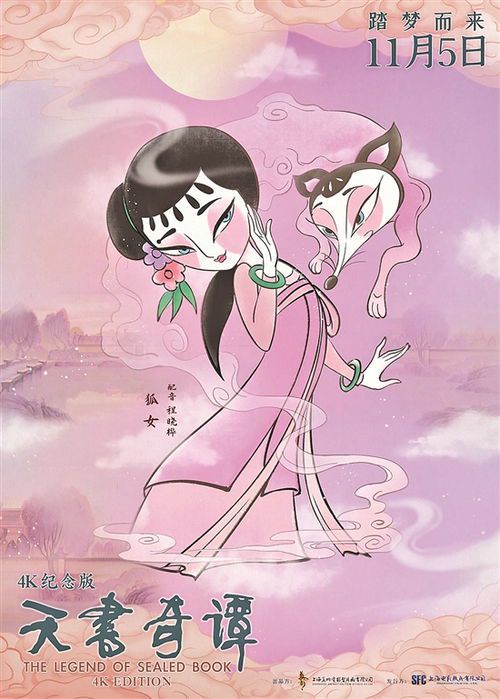

在古代神话中,天书常被描述为神仙传授给人类的秘籍或法典。例如《封神演义》中提到的“天书三卷”,据说是元始天尊赐予姜子牙的法宝,蕴含天地玄机。这类天书往往具有超凡的力量,只有特定的人才能解读和使用。

在现实生活中,“天书”更多用于形容晦涩难懂的文字或专业内容。比如初学者面对高等数学公式时,可能会感叹“这简直像天书一样”。这种用法反映了人们在接触陌生领域时的困惑感受,将难以理解的知识比作神秘的天书。

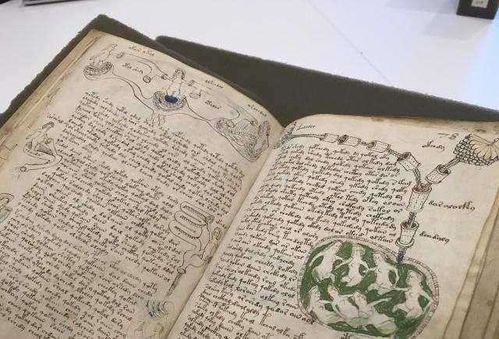

从语言学角度看,天书还可以指代已经失传的古文字或未被破译的古代文献。比如甲骨文在刚被发现时,对学者来说就是一部“天书”,需要经过长期研究才能解读其中的信息。这类天书具有重要的历史文化价值。

有趣的是,“天书”在不同语境下可能呈现完全相反的评价。在宗教或神秘主义领域,它可能被视为神圣智慧的载体;而在教育或科普领域,它又可能成为知识传播障碍的象征。这种双重性使得“天书”成为一个值得深入探讨的文化概念。

当代社会中,“天书”现象依然存在。无论是复杂的法律条文,还是专业的学术论文,都可能让非专业人士产生“天书”之感。这种现象提醒我们,知识的传播需要考虑到受众的理解能力,避免制造不必要的认知障碍。