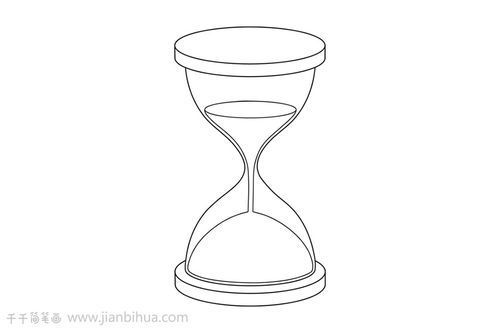

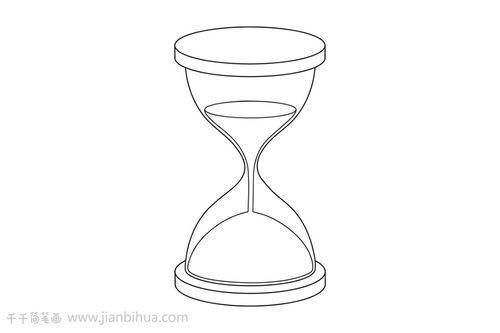

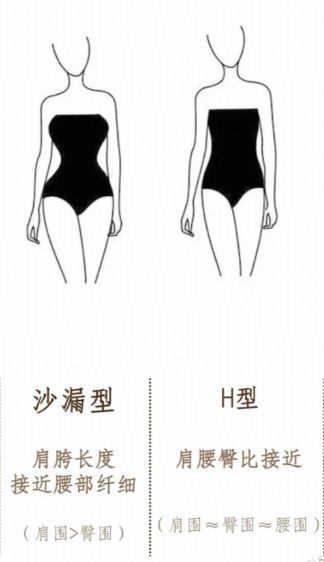

在古老的计时工具中,沙漏以其独特的形态和象征意义跨越千年。沙漏模型不仅是一种物理装置,更成为时间管理、资源分配甚至人生哲学的隐喻载体。其上下对称的双锥结构,通过细窄的通道连接,完美诠释了流动与平衡的辩证关系。

从物理学角度看,沙漏模型揭示了流量守恒的经典原理。上方的沙粒通过受控的孔径匀速下落,下方空间以同等速率承接,整个过程形成动态平衡。这种特性被现代工程学借鉴,用于设计精确的粉末计量系统,甚至航天器的燃料控制装置。

心理学领域则将沙漏模型发展为认知工具。上半部分象征待处理信息,细颈代表注意力瓶颈,下半部则是已消化知识。当人们面对海量信息时,这个模型能有效提醒我们:真正的效率不在于填满多少,而在于如何优化通过"瓶颈"的质量。

经济学者发现沙漏结构与财富分配惊人相似。顶层资源通过特定渠道向下渗透,中层通道的宽度直接决定流动性效率。某些新兴产业的发展轨迹也呈现这种特征——初期聚集大量资源,经过竞争筛选后,最终只有少数优质元素能通过行业瓶颈。

在个人成长维度,沙漏模型给出另类启示。上半部可视为投入的时间精力,细颈代表关键抉择点,下半部则是产出成果。许多人抱怨"付出没有回报",往往是因为忽视了"瓶颈"处的精准聚焦。就像沙漏中的流沙,只有持续定向的积累才能穿透限制,完成质变。

这个古老模型在现代数据分析中焕发新生。数据处理流程常被描绘为沙漏形状:顶端是原始数据输入,中间是清洗转换的关键层,底部形成可视化输出。这种架构强调中间层的关键作用,正如沙漏的细颈决定着整个系统的效率。

沙漏模型的永恒魅力,或许在于它用最简单的形态,封装了最复杂的宇宙法则——关于流动,关于平衡,更关于在约束中寻找自由的艺术。当最后一粒沙坠落的瞬间,人们看到的不仅是时间的终结,更是新一轮循环的开始。