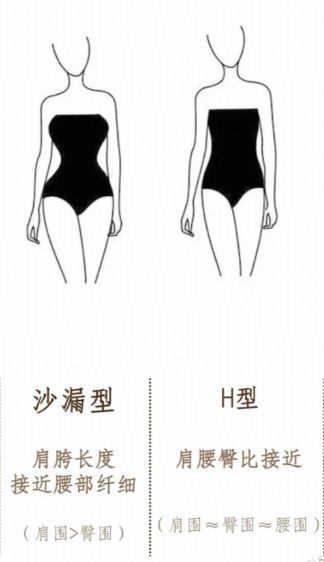

在电影艺术的浩瀚星河中,沙漏作为一种视觉符号,常常被导演们赋予深刻的象征意义。它不仅是时间的具象化表达,更成为探讨生命、记忆与选择的绝妙载体。从《盗梦空间》中倒置的沙漏场景,到《本杰明·巴顿奇事》里贯穿全片的沙漏意象,这些作品都在用流动的沙粒诉说着人类共同的焦虑与希冀。

沙漏的双重结构本身便构成精妙的隐喻。上端代表未来,下端象征过往,而中间那道狭窄的通道,恰如我们正在经历的当下时刻。在《信条》的叙事中,诺兰将这种物理特性转化为时间逆行的科学设定,当主角目睹沙粒违反常理地向上回流时,观众得以直观感受时间秩序的颠覆。这种视觉冲击远比任何台词都更具说服力。

值得注意的是,沙漏中的沙粒总量恒定,这暗示着生命长度的不可更改。电影《时间规划局》直接将时间货币化,角色们手臂上的数字如同沙漏中不断减少的沙粒。当镜头特写沙粒加速下坠时,往往预示着角色命运的突变,这种视听语言让抽象的时间流逝获得了触手可及的质感。

在某些先锋作品中,破碎的沙漏成为叙事的转折点。比如《记忆碎片》里反复出现的沙漏特写,当玻璃碎裂时,主角的记忆也随之分崩离析。导演通过这种物象的损毁,巧妙外化了人物内心世界的坍塌。而《星际穿越》中那个在五维空间不断重组沙漏,则象征着人类对掌控时间的永恒渴望。

当我们回望这些沙漏意象的运用,会发现它们共同构建了关于存在的哲学思考。在胶片定格的光影间,那些或快或慢流动的沙粒,终成为丈量生命厚度的诗意标尺。正如伯格曼所说:"电影是雕刻时光的艺术",而沙漏,恰是这把刻刀最锋利的刃口。