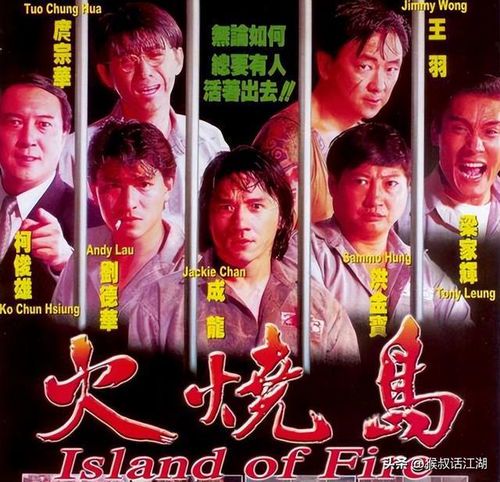

上世纪90年代,香港电影市场正值黄金时期,动作片与黑帮题材风靡一时。1991年上映的《火烧岛》集结了成龙、洪金宝、刘德华等一线巨星,堪称豪华阵容的里程碑之作。然而,这部被寄予厚望的影片最终票房却未达预期,成为影史上一大遗憾。

据公开数据显示,《火烧岛》在香港本土票房仅收获约1100万港币,与同期同类影片相比差距明显。业内人士分析认为,影片叙事结构松散、风格混杂是主要原因。导演朱延平试图融合越狱、黑帮、动作等多重元素,导致剧情连贯性不足,观众口碑两极分化。

值得注意的是,该片在台湾地区表现稍好,票房突破3000万新台币。这种地域差异反映出当时港台观众不同的审美偏好。台湾市场更接受明星驱动的商业片,而香港观众则对剧情逻辑要求更为严苛。

从长远来看,《火烧岛》的票房失利为香港电影人提供了重要启示:单纯堆砌明星并非票房保证,剧本质量才是核心竞争力。此后数年,香港影坛逐渐转向更精细化的类型片制作,这种转变在某种程度上正是建立在对《火烧岛》等案例的反思之上。

如今回望,《火烧岛》的票房成绩或许不尽如人意,但其在电影史上的讨论价值依然存在。这部影片见证了香港电影工业的转型阵痛,也为研究者提供了商业与艺术平衡的经典案例。