body

在现代城市的繁华街角与静谧小巷中,标识牌如同无声的向导,用简洁的图形与文字为人们指引方向。它们或悬挂于高空,或矗立在地面,以标准化的设计语言跨越文化差异,成为公共空间不可或缺的组成部分。从交通指示到安全警示,从商业导视到文化解说,标识牌的功能早已超越了简单的信息传递,转而承载着城市管理的智慧与人文关怀的温度。

body

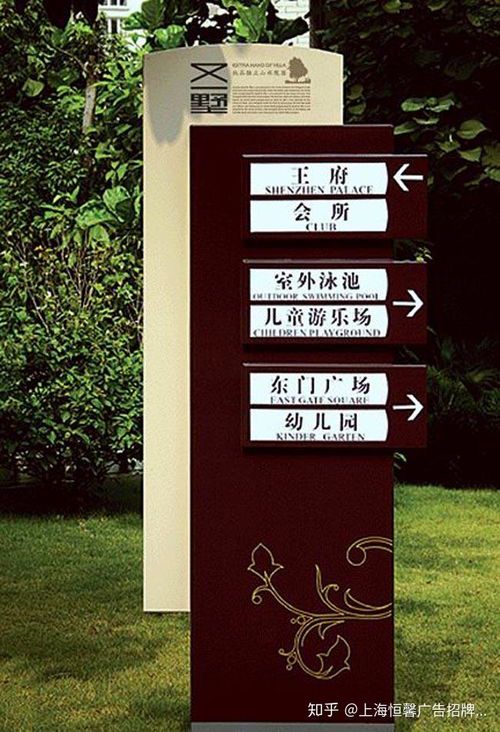

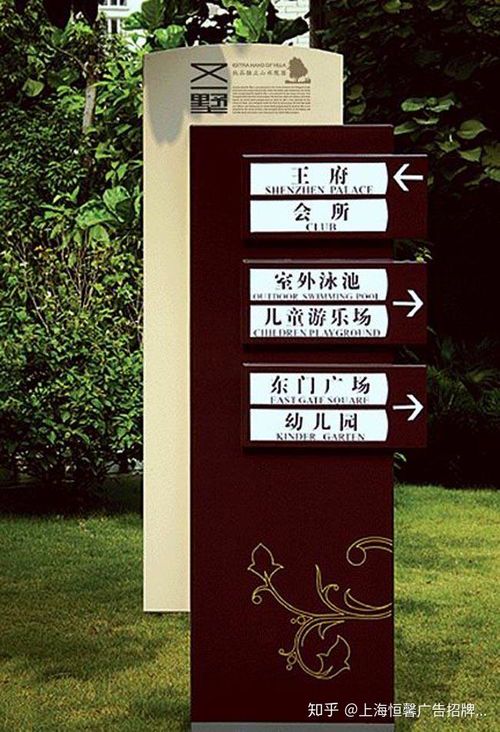

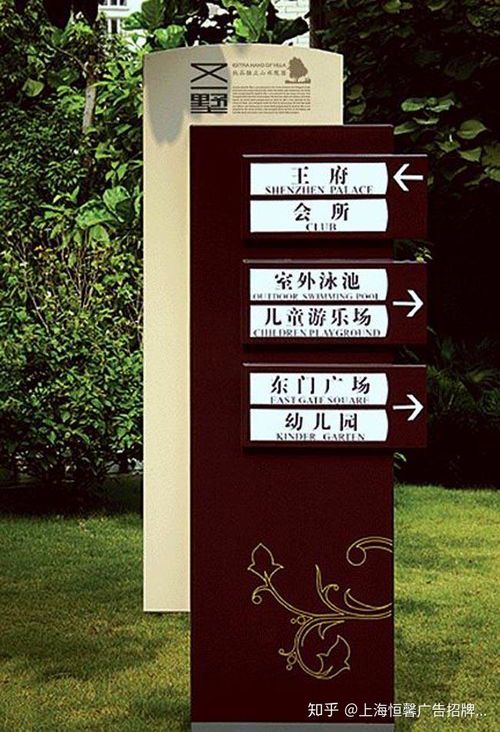

标识牌的设计是一门融合美学与功能的学问。优秀的标识系统需兼顾辨识度与协调性:色彩需符合国家规范(如交通红蓝警示),字体要保证中远距离可读,材质则需耐受风雨侵蚀。例如,地铁站的发光标识采用高对比度配色,即使在人流高峰期也能快速引导乘客;而景区木质解说牌则通过仿古工艺,与环境形成和谐对话。这种“隐形设计”的成功,往往体现在人们无需思考便能依循其指引。

body

随着科技发展,动态标识牌正在重塑交互体验。智能公交站牌实时更新车辆到站信息,电子停车导视系统自动显示空位数量,甚至有些博物馆开始使用AR标识牌,游客扫码即可获取展品三维解析。这种进化不仅提升了效率,更在疫情防控期间发挥了无接触服务的优势。但技术狂欢背后,仍需警惕信息过载——保持“少即是多”的设计哲学,才是标识牌服务本质的关键。

body

标识牌的维护状况往往折射出城市治理的精细程度。倾斜的指路牌、褪色的禁令标志、被小广告覆盖的导览图,这些细节的疏忽会显著降低公共服务质量。东京通过“标识牌清洁日”发动市民参与维护,新加坡采用防涂鸦纳米涂层,这些案例证明,只有当标识牌被当作城市家具般精心养护,才能真正成为文明秩序的镜像。

body

未来标识牌或许会与物联网深度结合。嵌入传感器的标识可收集人流量数据优化城市规划,语音交互标识能为视障者提供无障碍服务,自清洁材料的运用将大幅降低维护成本。但无论技术如何革新,标识牌的核心使命始终不变:在纷繁复杂的城市迷宫中,为每个匆匆行者点亮一盏不灭的指路灯。