“茜茜”这个词汇在中文里拥有丰富的内涵,既可指代具体事物,又承载着文化情感。从字面来看,“茜”本义是一种可作染料的草本植物,其根茎提取的红色素自古用于织物染色,因而“茜色”常被用来形容深红或绯红的色调。这种色彩在传统文化中象征着热烈与生机,如《诗经》中“缟衣茹藘”的“藘”便是茜草的古称,印证了其悠久的历史。

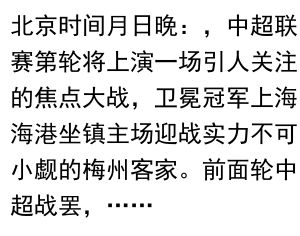

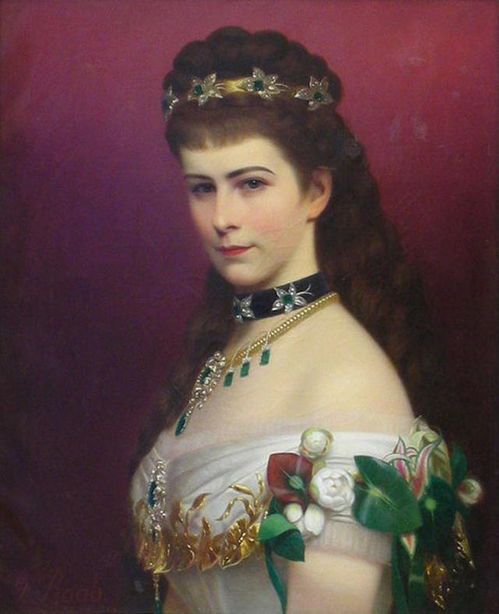

作为人名,“茜茜”常被视为“茜”字的叠音化运用,既保留了原字的柔美意象,又通过音节重复增添亲切感。这种命名方式在南方方言区尤为常见,体现了汉语叠词对情感表达的强化作用。值得注意的是,茜茜公主(Sissi)的经典形象通过影视作品传入中国后,进一步赋予该名称优雅高贵的联想,使其成为跨文化符号的典型案例。

在植物学层面,茜草(Rubia cordifolia)作为传统药材,其清热解毒的功效见于《本草纲目》记载,这种实用价值与审美价值并存的特性,使“茜茜”一词天然带有自然与人文的双重印记。当代网络语境中,年轻群体还会用“茜茜”作为“嘻嘻”的谐音变体,在轻松对话中传递愉悦情绪,展现了语言与时俱进的活力。

从染料的物质载体到色彩的精神象征,从人名的情感寄托到网络用语的趣味变形,“茜茜”一词的语义网络恰似其代表的茜草脉络,在中华文化土壤中绵延生长,持续焕发新的生命力。这种多义性正是汉语词汇魅力的生动体现,也折射出语言与社会文化的互动关系。