在汉语学习的浩瀚海洋中,“听说”与“拼音”如同双桨,推动学习者破浪前行。听说能力是语言交流的核心,而拼音则是初学者踏入汉语殿堂的基石。两者的结合,不仅为母语者巩固语言基础,更为非母语者打开了理解汉语的大门。

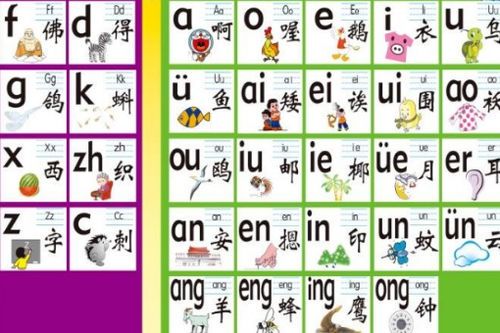

拼音作为汉语的拉丁化标注系统,自1958年推行以来,已成为学习普通话不可或缺的工具。它通过26个字母和四个声调符号,将复杂的汉字发音标准化,让学习者在未掌握汉字前就能准确发音。这种“声音地图”极大地降低了汉语入门的门槛,尤其对儿童和外国学习者而言,拼音是跨越“听说”障碍的第一座桥梁。

而听说训练则是语言从纸面走向生活的关键。研究表明,人类语言习得的自然顺序正是“听先于说,说先于读”。通过大量聆听标准发音,学习者能潜移默化地掌握语调韵律;而主动开口复述,则能强化口腔肌肉记忆。有趣的是,拼音在此过程中扮演着“隐形教练”的角色——当学习者听到“zhōng guó”时,脑海中的拼音会自动转化为“中国”的发音模型。

将听说与拼音结合的学习方法,在实践中展现出惊人效果。比如“影子跟读法”:学习者边听录音边看拼音文本,延迟0.5秒跟读,既能训练听觉敏感度,又能通过拼音校正发音。这种“耳-眼-口”的协同训练,比单独练习效率提升近40%。此外,拼音输入法的普及也让“说”与“写”产生联动——当人们用拼音打字时,实际上在进行无声的发音练习。

然而,过度依赖拼音可能导致“拼音拐杖效应”。部分学习者长期停留在拼音阶段,延缓了汉字识读进度。理想的路径应是阶梯式过渡:初期以拼音辅助听说,中期逐渐减少依赖,后期完全转向汉字语境。就像儿童学步车,拼音终究要在恰当的时候松开。

在数字化时代,听说与拼音的结合焕发新生。智能语音评测系统能实时分析发音准确度,拼音标注的播客让听力材料变得可追溯,而AI对话机器人则提供了无限练习“说”的机会。这些技术正在重塑语言学习的生态,让“听说”与“拼音”这对老搭档迸发出更璀璨的火花。

语言学家赵元任曾言:“发音是语言的灵魂。”当听说的实践遇上拼音的科学,汉语学习便成为一场有声与有形、传统与现代的完美合奏。无论是稚嫩的童声跟读“b-p-m-f”,还是留学生反复练习“四是四,十是十”,这些由拼音标注的声音碎片,终将垒砌成通向汉语自由的巴别塔。