在古典音乐的璀璨星河中,尼科罗·帕格尼尼的《钟》(La Campanella)犹如一颗永不褪色的钻石。这首源自《B小调第二小提琴协奏曲》第三乐章的炫技之作,以其令人窒息的技巧要求和铃铛般的清脆音色,两百年来持续挑战着演奏者的极限,也征服了无数听众的耳朵。

帕格尼尼将意大利民间钟声的意象融入作品,通过连续跳弓、人工泛音和左手拨弦等魔鬼技法,创造出机械钟摆摇晃的听觉幻觉。E弦上跳跃的十六分音符宛如银铃轻颤,而G弦低沉的共鸣则模拟教堂大钟的轰鸣,这种音色对比的戏剧性处理,展现出浪漫主义时期对器乐人声化的极致追求。

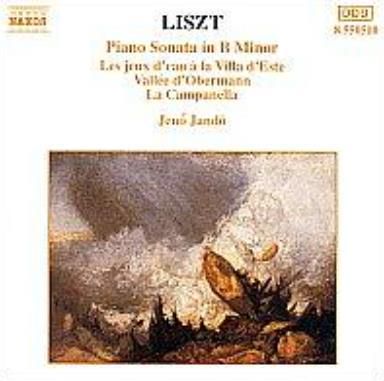

李斯特在1838年将其改编为钢琴版时,不仅保留了原作的精髓,更通过"超技练习曲"的框架拓展了键盘乐器的表现边界。钢琴版本中持续的颤音与跳跃八度,既是对小提琴技法的致敬,也是钢琴文献中里程碑式的技术创新。两个版本如同镜像般映照出19世纪器乐艺术的巅峰成就。

当代演奏家们对《钟》的诠释已超越单纯的炫技层面。在希拉里·哈恩的弓弦下,那些闪电般的音符被赋予诗意的呼吸;而基辛的钢琴版本则让每个音符都成为精密计算的钟摆运动。这种技巧与音乐性的完美平衡,正是这首作品历经岁月洗礼仍能引发共鸣的奥秘所在。

当最后一个泛音在空中消散,《钟》的魔力仍久久萦绕。它不仅是帕格尼尼留给世人的技巧密码,更是一座连接古典精神与现代审美的声音桥梁,持续鸣响着人类对艺术极限的永恒追求。